近年、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)など、仮想通貨の世界は急速に広がりを見せています。

その中で、異なるブロックチェーン間で資産を移動させる「ブリッジ」は非常に重要な技術として注目されています。

初心者の皆さんにとっては、少し難しく感じるかもしれませんが、本記事ではわかりやすく解説していきます。

■この記事でわかること:

- ブリッジとは何か:ブリッジの基本概念とその重要性について説明します。

- ブリッジの仕組みと方法:どのようにして異なるブロックチェーン間で資産を移動させるのか、その仕組みと具体的な方法を紹介します。

- ブリッジに関連する手数料や税金:ブリッジを利用する際に発生する手数料や、日本の税制度における税金について詳しく解説します。

ブリッジとは?

ブリッジとは、異なるブロックチェーン間で仮想通貨やデジタル資産を移動する仕組みのことです。

各ブロックチェーンはそれぞれ独自のプロトコルを持っており、直接的な互換性がありません。そのため、ブリッジを利用して資産をスムーズに移動させることができます。

ブリッジの役割

- 資産の移動:

- 異なるチェーン間で仮想通貨やNFTを移動。

- 例:イーサリアムチェーンのETHをバイナンススマートチェーンに移動。

- 流動性の向上:

- 複数のチェーン間で資産を移動させることで、より多くの取引が可能になります。

- DeFiプロジェクトでの流動性提供が簡単になります。

- 分散リスク:

- 資産を異なるチェーンに分散させることで、一つのチェーンに依存しない安全性が確保されます。

代表的なブリッジの種類

- 中央集権型ブリッジ:

- 中央の管理者が存在し、ブリッジの運営と資産の管理を行います。

- 例:Binance Bridge

- 分散型ブリッジ:

- スマートコントラクトによって運営され、管理者が存在しません。

- 例:RenBridge、Anyswap

ブリッジの利用例

- クロスチェーンスワップ:

- 異なるチェーン間でトークンを交換する機能です。

- 例:イーサリアムのETHとポリゴンのMATICを交換。

- マルチチェーンDeFi:

- 複数のチェーンを跨いでDeFiプロジェクトに参加することができます。

- 例:Aaveのマルチチェーン対応

ブリッジを活用することで、仮想通貨の利用範囲が広がり、ユーザーはより柔軟に資産を管理・運用できます。

DeFiと仮想通貨のブリッジの仕組み

ブリッジは、異なるブロックチェーン間で資産を移動させるための技術です。その仕組みを理解すると、DeFi(分散型金融)での資産運用がもっと便利になります。

ブリッジの基本的な仕組み

- ロック&ミント:

- ロック: 元のチェーン(例:イーサリアム)で資産をロックします。

- ミント: 新しいチェーン(例:バイナンススマートチェーン)で同等の価値を持つトークンを発行します。

- バーン&リリース:

- バーン: 新しいチェーンで発行されたトークンを焼却します。

- リリース: 元のチェーンでロックされていた資産を解放します。

スマートコントラクトの役割

ブリッジはスマートコントラクトを利用して運用されます。スマートコントラクトは、自動的に取引を処理し、不正を防ぎます。

- 安全性の確保:

- コードによって管理され、ヒューマンエラーや不正行為のリスクが低くなります。

- 信頼性の向上:

- スマートコントラクトは透明性が高く、誰でも取引内容を確認できます。

代表的なブリッジ技術

- アトミックスワップ:

- 異なるチェーン間で直接トークンを交換する技術です。

- 例:イーサリアムのETHとビットコインのBTCを直接交換。

- クロスチェーンメッセージングプロトコル:

- 異なるチェーン間でデータをやり取りする技術です。

- 例:PolkadotのXCMP、CosmosのIBC

DeFiにおけるブリッジの活用例

- マルチチェーン流動性提供:

- 複数のチェーンで資産を運用し、流動性を提供します。

- 例:Curve Finance、SushiSwap

- クロスチェーン資産管理:

- 一つのプラットフォームで複数のチェーンの資産を管理します。

- 例:RenVM、Anyswap

ブリッジを利用することで、DeFiの世界でより柔軟に資産を運用できるようになります。

ブリッジの方法

ブリッジを利用して仮想通貨やデジタル資産を異なるブロックチェーン間で移動する方法は、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、一般的なブリッジの手順を解説します。

ブリッジの準備

- ウォレットの準備:

- 元のチェーンと新しいチェーンの両方に対応するウォレットを用意します。

- 例:MetaMask、Trust Wallet

- 対応するブリッジサービスの選択:

- 使用するブリッジサービスを選びます。代表的なブリッジには、Binance Bridge、RenBridge、Anyswapなどがあります。

ブリッジの手順

- ウォレットの接続:

- ウォレットをブリッジサービスに接続します。サービスの指示に従い、ウォレットを接続します。

- トークンの選択:

- 移動したいトークンを選択します。

- 例:イーサリアムチェーンのETH

- 移動量の指定:

- 移動するトークンの量を指定します。最低限の移動量が設定されている場合があります。

- 確認と送信:

- トランザクションの詳細を確認し、送信を確定します。元のチェーンでトークンがブリッジコントラクトにロックされます。

- ミント:

- 新しいチェーンで同等の価値を持つトークンがミントされます。新しいチェーンのウォレットにミントされたトークンが表示されます。

注意点

- 手数料の確認:

- ブリッジを利用する際には手数料が発生します。手数料はチェーンの混雑状況やトークンの種類によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

- 処理時間の確認:

- ブリッジ処理には一定の時間がかかる場合があります。急ぐ場合は、予想される処理時間を確認しておきましょう。

ブリッジを正しく利用することで、異なるチェーン間での資産移動がスムーズになり、DeFiの活用範囲が広がります。

ブリッジにかかる手数料

ブリッジを利用して異なるブロックチェーン間で資産を移動する際には、いくつかの手数料が発生します。

手数料は利用するブリッジサービスやチェーンの状況によって異なります。ここでは、主な手数料の種類とそれぞれのポイントを解説します。

主な手数料の種類

- ガス代(トランザクション手数料):

- 各チェーンでのトランザクションを処理するための手数料です。

- 例:イーサリアムでは「ガス代」として知られ、ネットワークの混雑状況によって変動します。

- ブリッジサービス手数料:

- ブリッジを提供するプラットフォーム自体に支払う手数料です。

- 例:Binance Bridgeでは、トークンの種類や量によって異なる手数料が設定されています。

- 為替手数料:

- 異なるチェーン間でトークンを交換する際に発生する手数料です。

- これは特にクロスチェーンスワップを行う場合に発生します。

具体的な手数料例

- イーサリアム→バイナンススマートチェーン:

- イーサリアム側のガス代:10〜100ドル(ネットワークの混雑による)

- Binance Bridge手数料:0.1%〜0.3%

- バイナンススマートチェーン側のガス代:数セント〜数ドル

- ポリゴン→アバランチ:

- ポリゴン側のガス代:数セント

- RenBridge手数料:0.1%〜0.15%

- アバランチ側のガス代:数セント〜数ドル

手数料を抑えるためのポイント

- ネットワークの混雑を避ける:

- ガス代はネットワークの混雑状況によって変動するため、ピークタイムを避けることで手数料を抑えることができます。

- 手数料の安いブリッジサービスを選ぶ:

- 各ブリッジサービスの手数料構造を比較し、最も経済的なものを選びましょう。

- バッチ処理:

- まとめてトランザクションを処理することで、個々の手数料を削減することができます。

注意点

- 変動手数料:

- 手数料はリアルタイムで変動するため、事前に最新の手数料を確認することが重要です。

- 隠れたコスト:

- 一部のブリッジサービスでは、明示されていない追加コストが発生することがあるため、事前に利用規約を確認しましょう。

ブリッジにかかる手数料を理解し、賢く利用することで、コストを最小限に抑えつつ、効率的に資産を移動させることができます。

ブリッジと税金の関係

仮想通貨のブリッジを利用する際には、税金の問題も重要です。日本の税制度においては、DeFiや仮想通貨のブリッジに関する税金の取り扱いが曖昧で、税理士の間でも意見が分かれている状態です。

ここでは、ブリッジと税金の関係や、確定申告が必要になる可能性のあるケースについて整理します。

課税対象となる可能性があるケース

- 売却益の発生:

- ブリッジを利用してトークンを別のチェーンに移動する際、売却として扱われる場合があります。

- 例:イーサリアムチェーンのETHを売却し、バイナンススマートチェーン上の同等のトークンを取得する際の利益は課税対象となります。

- スワップ取引:

- ブリッジを通じて異なるトークンに交換する場合、スワップ取引として扱われ、発生する利益に対して課税されます。

税金計算のポイント

- 取得価格の確認:

- トークンの取得価格を正確に把握しておくことが重要です。これにより、売却益の計算が正確に行えます。

- 損益計算:

- ブリッジによるトークン移動が売却として扱われた場合、その時点での市場価格との差額が損益となります。

確定申告の必要性

ブリッジを利用した仮想通貨取引に関する利益は、確定申告の際に申告する必要があります。以下の点を押さえておきましょう。

- 年間取引記録の保持:

- ブリッジによる全ての取引記録を保持し、利益や損失を正確に計算します。

- 税務署への申告:

- 所得税の申告時に、仮想通貨取引による利益を申告します。これにはブリッジ取引も含まれます。

注意点

- 海外取引の扱い:

- 海外のブリッジサービスを利用した場合でも、日本国内の税法が適用されます。

- 法改正のチェック:

- 仮想通貨に関する税法は頻繁に改正される可能性があるため、最新の情報を常にチェックしましょう。

税金対策のアドバイス

- 専門家に相談:

- 税務に詳しい専門家に相談することで、正確な申告と適切な税金対策が可能となります。

ブリッジを利用する際には、税金の取り扱いにも注意が必要です。

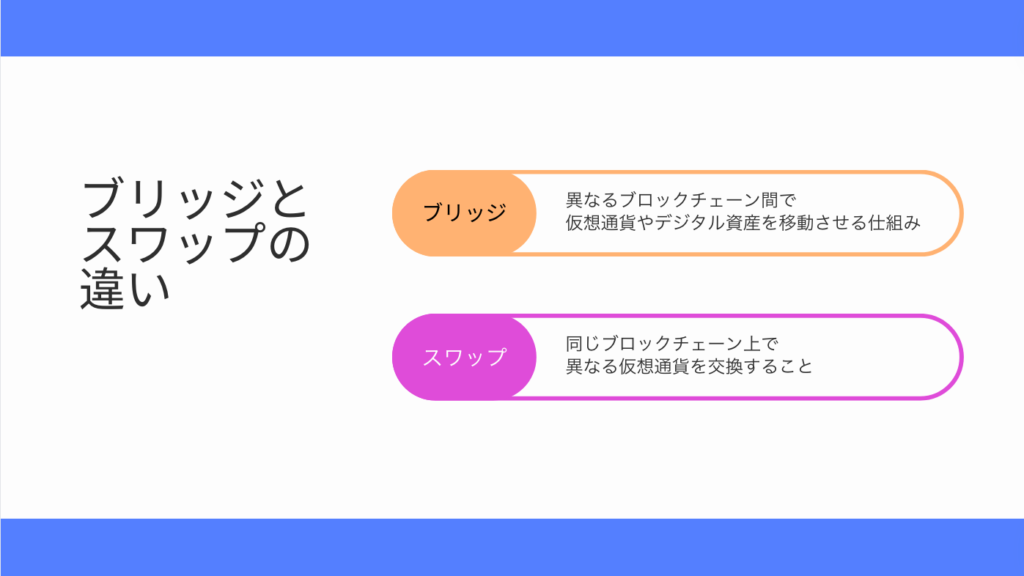

ブリッジとスワップの違い

仮想通貨の世界では、「ブリッジ」と「スワップ」という用語がよく使われますが、それぞれ異なる意味を持ちます。ここでは、ブリッジとスワップの違いを解説します。

ブリッジとは

- 定義:

- 異なるブロックチェーン間で仮想通貨やデジタル資産を移動させる仕組みです。

- 用途:

- 異なるチェーン間での資産移動に使用。

- 例:イーサリアムチェーンのETHをバイナンススマートチェーンに移動。

- 仕組み:

- 元のチェーンで資産をロックし、新しいチェーンで同等の価値を持つトークンを発行します。

- 例:

- Binance Bridge、RenBridge、Anyswap

スワップとは

- 定義:

- 同じブロックチェーン上で異なる仮想通貨を交換することです。

- 用途:

- 同じチェーン内でのトークン交換に使用。

- 例:イーサリアムチェーン上のETHをUSDTに交換。

- 仕組み:

- スマートコントラクトを利用して、ユーザー間でトークンを直接交換します。

- 例:

- Uniswap、SushiSwap、PancakeSwap

主な違い

- 対象チェーン:

- ブリッジ: 異なるブロックチェーン間での資産移動。

- スワップ: 同じブロックチェーン内でのトークン交換。

- 手数料:

- ブリッジ: 複数のチェーンでの手数料が発生することが多い。

- スワップ: 通常、同じチェーン内での手数料のみが発生。

- 用途:

- ブリッジ: クロスチェーンの流動性提供や異なるチェーン上での資産運用。

- スワップ: 同じチェーン内でのトークン間の流動性提供や投資ポートフォリオの再調整。

利用例

- ブリッジ:

- DeFiプロジェクト間での資産の移動。

- 複数のチェーンを跨いだ投資戦略。

- スワップ:

- DeFiプラットフォームでのトークン交換。

- 流動性プールへの参加。

ブリッジとスワップは、それぞれ異なる場面で重要な役割を果たします。

まとめ|DeFiのブリッジとは?仮想通貨の幅を広げる仕組みをわかりやすく解説

ブリッジを利用することで、異なるブロックチェーン間で資産を移動させることができ、DeFiの活用範囲が広がります。

しかし、ブリッジを利用する際にはいくつかの注意点があります。

■ブリッジの注意点

- セキュリティリスク:

- ブリッジはスマートコントラクトに依存しているため、コントラクトの脆弱性が悪用されるリスクがあります。

- 信頼できるブリッジサービスを選び、セキュリティ監査が行われているか確認しましょう。

- 手数料:

- ブリッジを利用する際には、ガス代やブリッジサービス手数料が発生します。

- トランザクションを行うタイミングや利用するサービスによって手数料が異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

- 処理時間:

- 異なるチェーン間での資産移動には時間がかかる場合があります。

- 特に、ネットワークの混雑状況によっては、処理時間が長くなることがあります。急ぎの取引を行う際は注意が必要です。

- 法的・税務的な考慮:

- 仮想通貨取引に関する法規制や税務処理について最新情報を確認し、適切に対処することが重要です。

- ブリッジを利用した資産移動も課税対象となる可能性があるため、取引記録をしっかりと保持し、必要に応じて専門家に相談しましょう。

- 互換性とサポート:

- すべてのトークンがブリッジ対応しているわけではありません。移動したい資産が対応しているか事前に確認しましょう。

- また、サポートされているチェーンやトークンの種類も各ブリッジサービスによって異なります。

ブリッジを活用することで、DeFiの世界でより柔軟に資産を運用することができますが、リスク管理が不可欠です。

セキュリティ、手数料、処理時間、法的・税務的な考慮をしっかり行い、安全かつ効率的にブリッジを利用しましょう。

GMOインターネットグループ(東証一部上場)の【GMOコイン】これから仮想通貨投資を始めるなら、世界的に人気のあるMEXCがおすすめです。業界最安級の手数料で、取り扱っている仮想通貨の種類も多いです。

MEXCに興味のある方は、↓のリンクからアクセスしてください。

また、Bitgetもおすすめの取引所です。無料登録するだけで、USDTがもらえるキャンペーン(時期により数に違いがあります)があるため、元手ゼロからでも仮想通貨投資が始められます。

さらに、Bitgetではエリートトレーダーの取引をそのまま真似できる「コピートレード」というサービスがあるため、初心者が勉強しながら投資するのにも最適です。

Bitgetに無料登録したい方は、↓のリンクからどうぞ!